出典

越智信彰,2021,「自治体による屋外照明規制の現状調査 -光害抑制の視点から」,『東洋大学紀要 自然科学篇』,(65), p1-10

メモ(引用含む)

光害の影響と対策の例

光害の影響

a.生活上の障害・眩しさ

b.動植物への影響

c.人体の健康への影響

d.夜空の明るさへの影響

e.エネルギーの浪費、が挙げられる。

技術的な対策の例として、

(1)光源の省エネ化・グレア抑制(対応する影響a, e)

(2)照明器具の配光の最適化・上方光束の削減(同a, b, d, e)

(3)LED化による省エネとより高度な時間制御・配光制御・調光(同a, b, c, d, e)

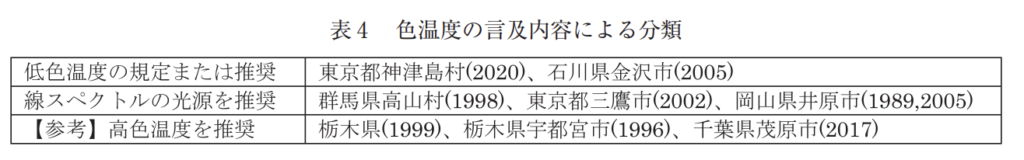

(4)色温度の適正化(同b, c, d)

などが挙げられる。

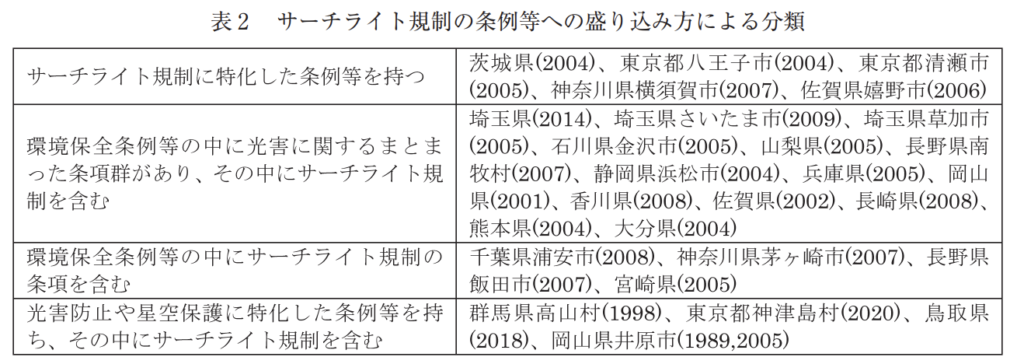

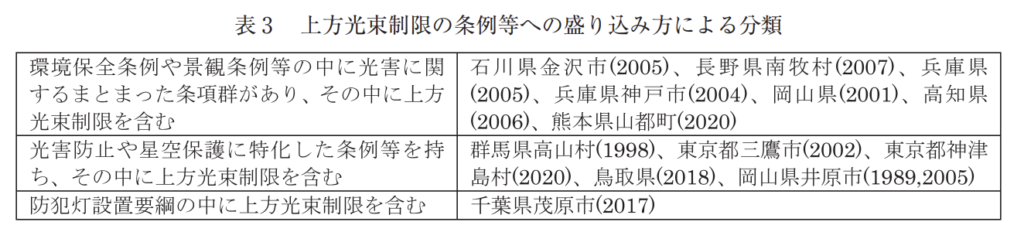

本稿では、光害対策の中でも特に星空保護・自然環境保護の観点から、サーチライトの

規制、上方光束の制限、低色温度の推奨、以上 3 点がどのように条例等に盛り込まれてい

るかを中心に調査を行った。

光害対策の国際的動向

- フランス

「光害の防止、削減および制限に関する法令」公設・私設に関わらず、ほとんどの屋外照明に対し上方光束比 1 %未満、相関色温度3000K以下の制限。(従来の法律(2013年施行)が2018年12月改訂) - クロアチア

多くの場合で相関色温度3000K(特定の保護地域では2200K)以下、上方光束比 0 %の制限を設けている。(2019年1月改訂) - チリ・チェコ・スロベニアなどでも法律が、またイタリアや米国の多くの州でも条例などがある。

- 国際照明委員会による障害光規制ガイド(CIE150)

2017年の改訂において、環境区域ごとに設定されている上方光束比制限が以前より厳しいものとなった。暗い地域では 0 %、高い明るさの地域では15%となっている。ただし、同ガイドには相関色温度に関する制限は見られない。 - 国際ダークスカイ協会が実施している星空保護区認定制度

その認定区域内の屋外照明の基準として、上方光束比 0 %と相関色温度3000K以下が定め

られている。

国内の関連規則等

- 環境省の光害対策ガイドライン改訂版(2006)

CIE150と同様に地域の照明環境を 4 類型に分類し、類型ごとに上方光束比制限( 0 ~20%)が設定されている。色温度については具体的な言及はない。 - JIS規格「道路照明器具」(C8131)

カットオフ型・セミカットオフ型の器具それぞれに対し鉛直角90度と80度での光度上限値が示され、上方光束が制限される形となっているが、ゼロとはなっていない。 - JIS規格「照明基準」(Z9110)

『光色の選択は、心理状態及び美的感覚にかかわる問題で、自然に見えるように考慮する』とあり、生態系や人体への影響の観点はなく、相関色温度も示されていない。 - 国土交通省「道路照明施設設置基準」

光色は『適切であること』との記載のみである。 - 照明学会技術規格「歩行者の安全・安心のための屋外照明基準」

光色は『できるだけ一様で、環境に適合することが望ましい』との記載のみ - 自然公園法

国立公園内の特別地域等において広告物に照明を用いる際には、光源が白色系であること、とされている。

国内自治体による規制の調査 ※出典参照のこと

回調査対象としたのは、環境省委託業務の報告書「平成29年度光害対策ガイドライン改訂についての検討業務 業務報告書」(日本照明委員会,2018)の中で示されている『光害対策ガイドを引用している条例、規則等リスト』に挙げられている条例・規則・指針・要綱等(以下「条例等」)である。

今回は主に『サーチライトの規制』『上方光束の制限』『低色温度の推奨』(以下「調査 3 項目」)に関する記述内容を調査した。ウェブ閲覧は2020年12月下旬から2021年 1 月上旬に行った。

感想、コメント

国内の光害対策に関連する法令について、網羅的に調査されたものがなかったため、非常に貴重な研究だろう。

色温度について言及している8自治体はとても先進的な条例を制定している一方、全国のほどんどの自治体はほとんど光害について考慮していない。

明るいことは良いことだと考えられることが多いが、持続可能性の観点ではそうとは限らない。光害と言う概念がもっと一般的に普及する必要があるだろうし、光害対策の必要性が広く浸透するように、すべきだろう。